Posted by ヒューマン・コミュニティ新大工 | 2024-01-08 17:35

寒冷の候、皆様いかがお過ごしでしょうか?

こんにちは。ヒューマン・コミュニティ新大工です。

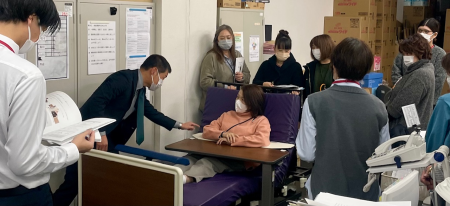

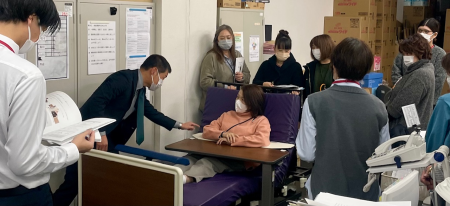

今回は、昨年12月14日の「福祉用具勉強会」について報告させていただきます。

講師は、医療・介護用の電動ベッドの製造販売メーカーのシーホネンス株式会社様にお願いして、桜木・新大工の事業所合計15名が参加しました。

Emi(エミ)という介護用ベッドを、実際に使用して、商品の詳細を説明いただきました。

カタログでは見たことがあっても商品を体感する機会はめったにないので、商品の素晴らしさに触れるにつれ、「おー!」「わー!!」「すごい!!!」とあちこちで歓声があがっていました。

感動したポイントを皆様にも紹介させていただきます。

在宅介護向け電動ベッド emi 笑

(介護を取り巻く環境にもっと笑顔:エミを)

★誤嚥リスクが低減

業界初の電動ヘッドレスト機能

→頭頚部の角度を0~50度の範囲で調節することが可能

目線が前を向きコミュニケーションが円滑に取れ、誤嚥リスクも低減されます

★業界最高の脚上げ

脚上げ角度が最大45度

→脚先は下がらず水平になるためむくみ解消効果と、背上げ時の前ずれ防止が期待できる

★快適な座位を実現し床ずれ対策が可能

背を上げた際に支点を8cm後ろにスライドさせる機能

→腹部や背中の圧迫と前ずれが軽減

脚上げ機能と融合させると、骨盤が立ち快適な座位が保てる

→リハビリや食事摂取への意欲が向上する

★介助者の腰痛対策に

最高床高67.5cm

→ベッド上の介助を腰を曲げずに行えるため、介助される方の負担減

最後に、Emi(エミ)ベッドとEmi(エミ)テーブルを実際に使用されている方々の事例を説明いただきました。福祉用具の力を借りて適切な姿勢をとることで、介護5だった方が自力で食事や歩行をすることが可能になったお話は大変感動しました。

人生の最期まで「食べたい」とご利用者様に思っていただくこと、そしてそれを実現するために「どうすればできるかを考える」ことが私たちの使命だと思いました。

Posted by ヒューマン・コミュニティ新大工 | 2023-03-29 09:00

こんにちは、ヒューマン・コミュニティ新大工です

今回は、☆ポータブルトイレを使用されている方必見☆

画期的な商品が登場しましたので紹介させていただきます

商品名は、「SANA-Toletta(サナ・トレッタ)」です。

この商品の特長は5つあります。

① ワンプッシュで使用できる

片手でラクラク、ワンプッシュで1回分(1ミリリットル)軽量の必要なし

夜間の使用や小さな文字が見えづらい方にもカンタン

② 抜群のコストパフォーマンス!!

小さなスタイリッシユなボトルには110ミリリットル

小型のボトルになんと100回分

980円なので、使用1回あたりは約9.8円です

③ トイレの二大悪臭に24時間効果

トイレの二大悪臭の原因は、アンモニアと硫化水素

脱臭剤メーカーならではのノウハウでにおいの原因を元から変えます

快適な状態が24時間持続され、におい戻りもありません

④ 抜群の除菌力

除菌率は驚異の99.9%

⑤ かわいいボトルと清潔感のある香り

お部屋のイメージを邪魔しないデザインで、とても消臭液には見えません

強すぎないフレッシュシトラスの香りです

気になる方はぜひ使ってみて下さいね

Posted by ヒューマン・コミュニティ新大工 | 2023-02-16 12:00

まずはじめに、”シルバーカーとは”

自力で歩ける方のサポートをする福祉用具です。

👉🏿こんな方にピッタリ👈🏿

〇杖だけだと足元が不安

〇買い物の荷物が重く感じる

〇歩行中腰や膝に痛みや疲れを感じる

〇外出中、公共交通機関の待ち時間などに立っていると疲れるので休憩がしたい

対して”歩行器とは”

自立歩行が難しい方が使用する福祉用具です。

シルバーカーの種類はいくつかあります。

それぞれメリット・デメリットがありますので、詳しく見ていきましょう!!

小さいサイズのシルバーカー

軽量で高齢者の方でも簡単に取り扱えます

初めてのシルバーカーや二台目のシルバーカーとしても最適

メリット

軽量かつコンパクト

持ち運びラクラク

狭い場所での歩行や公共交通機関への持ち込みに便利

デメリット

荷物の収納量が少ない

座面が小さめ

安定感に劣る

大きいサイズのシルバーカー

収納力があり、車幅が広いので安定性に優れている

メリット

大容量の荷物収納

幅広座面でゆったり座れる

安定性抜群

デメリット

大きな車体で小回りがききにくい

車体が重い

狭い場所でかさばりやすい

中くらいサイズのシルバーカー

お手ごろサイズで、 お散歩にもお買い物にも最適

メリット

コンパクトタイプとボックスタイプのいいとこどり

大きすぎず小さすぎない

適度な収納力

重すぎず軽すぎない重量感

適切なハンドルの高さの目安は、身長を2で割って5~15㎝を加えたくらいだそうです。

ハンドルが低すぎると腰への負担が大きくなり、腰痛や背中が丸くなる原因となる可能性があります。

使用される方の使用目的や身体状況を考えて、ピッタリのシルバーカーを見つけて下さいね!!

Posted by ヒューマン・コミュニティ新大工 | 2023-01-27 17:00

2023年初投稿しました、ヒューマン・コミュニティ新大工です。

毎日寒い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか?

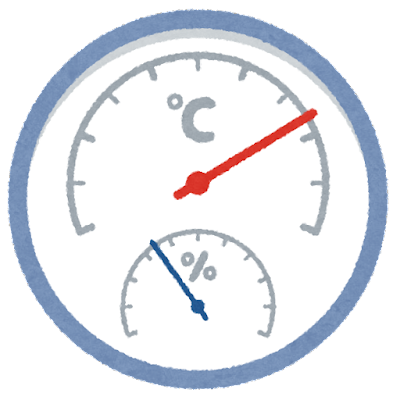

今回は、暖房をかけずにはいられない季節だからこそ、気温と湿度について考えていきたいと思います。

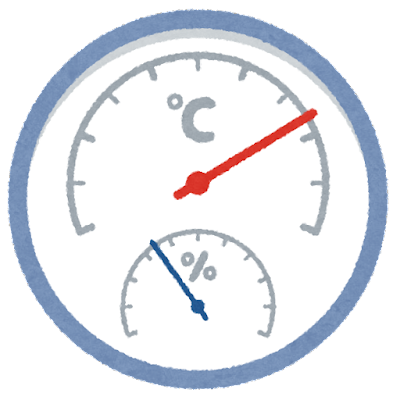

まずはじめに、温度や湿度はどのくらいあれば快適だといえるのでしょうか?

〈夏〉気温が高い上にジメジメと蒸し暑い季節です

「気温は25~28℃」「湿度は45~60%」

〈冬〉気温が低く乾燥しています

「気温は18~22℃」「湿度は55~60%」

このように、季節によって最適な気温と湿度は違うそうです。

冬になると湿度が下がってしまう原因は、空気の性質が関係しています。

空気は、温度が高いと多くの水蒸気を含むことができますが、温度が低くなるとその水蒸気量も少なくなります。

このような状態で暖房等を使用してしまうと、急激に室内温度が上がってしまいます。

そして同時に空気が含むことができる水蒸気量が増えてしまうことで、さらに湿度を下げてしまい、室内は乾燥した状態になってしまうのです。

部屋が乾燥した状態だと、さまざまなトラブルが起こります

① 鼻や喉、気管の粘膜の働きが悪くなる

気管の粘膜や繊毛は、外部から侵入してくるウィルスや細菌・ホコリなどの異物をキャッチして体の外へ追い出す役割をしています。

しかし、空気が乾燥すると働きが悪くなり異物を外へ追い出すことが困難になります。

さらに鼻・喉・気管自体にも乾燥からくる炎症が起こります。

そして、風邪やインフルエンザに感染しやすくなる状態になります。

② 空気中にウィルスなどが拡散しやすくなる

湿度がある適度ある状態であれば、咳やくしゃみなどで飛んだ飛沫は、空気中の水分とともにすぐに落下します。

しかし湿度が低い状態だと、地面へ落ちるスピードが緩やかになり、空気中を漂い拡散されやすくなります。

これは、ウィルスだけではなく、ホコリや花粉でも同じことがいえます。

③ 体の水分不足からくる症状が起こる

空気が乾燥することにより、皮膚のかゆみや体のむくみ、ドライアイ・ドライマウス・関節痛などの体の症状、美容面では髪のパサつきや肌荒れが起こります。

④ 脱水症状を引き起こす可能性もある

乾燥している皮膚や粘膜だけでなく、呼吸によっても水分が奪われます。

汗をかきにくい冬は積極的な水分摂取が少ないため、無自覚のままに体内から水分が失われてしまいます。特に睡眠中には、脱水症状にならないように注意が必要です。

しかし、湿度は高ければいいわけでもありません!

快適な湿度は、1年を通して40%~60%です

湿度が60%以上になってしまうと、カビ・結露やダニが繁殖しやすくなり、その

カビ胞子を吸い込んでしまうと、肺に深刻な病気を引き起こす場合もあります。

加湿は過不足ないように管理することが必要なのです。

湿度やだけではなく温度も表示される、”温湿度計”にはたくさんの商品があります。

湿度は気になるけれども、昨今の電気代の高騰で頭を悩ませている方も多くいらっしゃるかと思います。

少しでも節約をしたいが、電気を使用せずに室内を加湿するにはどのような方法があるでしょうか?

簡単にできる代表的な方法を4つご紹介します。

1. 部屋で湯を沸かす

やかんや鍋でお湯を沸かすことで、発生した水蒸気を部屋に放出する方法です。短時間で湿度を上げることができます。ただし蒸気量が多いため周囲が濡れたり、熱いお湯で火傷したり、さらには水分がなくなるまで放置して空焚きしてしまわないように、十分な注意が必要です。

2. 霧吹きでミストを空中散布する

霧吹きなどを使って空間にミストを噴霧する方法です。一時的ですが、顔回りなどの空間を潤す効果があります。精製水にお好みのアロマオイルなどを垂らして、香りも楽しむこともできますね。水は使用する都度入れ替え、清潔な水を散布するようにしましょう。

3. 部屋干しをする

洗濯物を部屋干しすると、乾く工程で水分が蒸発されるので加湿効果が得ることができます。部屋干し臭や空間に雑菌が浮遊するのを防ぐために、洗濯時に部屋干し用の洗剤を使うと安心ですね。

4. バスルームを開放する

入浴後、バスルームの扉を開放しておけば、こもった蒸気が室内にも広がり加湿することができます。冬場は、バスタブのフタも一緒に開けておくとことで効果をさらに高めることができます。ただし、過加湿にならないよう、また小さなお子様がいらっしゃる場合は事故につながらないように注意しましょう。

手軽に加湿ができる商品をご紹介いたします

エレメンツ【どこでもモイスチャー】

10年間以上売れ続けている電気を使わないエコな卓上加湿グッズです

種類は華やかでかわいいデザインの4種類

☆ フリージア

☆ クローバー

☆ コスモス

☆ マーガレット

使い方はとっても簡単です! ご自宅にあるお好みのグラス(器)に水を注ぐだけ。

こちらの水の蒸発量は、コップ一杯の自然蒸発量の約10倍!

“吸水⇒蒸発”する特殊加工フィルターを使用しています。

寒い時期だからこそ、体調を崩さないように温度調節と加湿を上手に行って、快適な毎日をお過ごしください。

Posted by ヒューマン・コミュニティ新大工 | 2022-12-27 12:00

日に日に寒さが増しておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

こんにちは、ヒューマン・コミュニティ新大工です。

今回は寒い冬でも快適に過ごせるあったかアイテムをご紹介いたします。

皆さんもご存じかと思いますが、効率良く体を温めるためには、3つの「首」を温めることが大切です。

「三首」と呼ばれる部分は、脂肪がつきにくく、皮膚が薄いうえにすぐ下を太い血管が集中して通っているため、外気の影響を受けやすい場所です。気温が低いと一番先に冷えてしまい、冷たくなった血液が全身に流れ、身体全体を冷やしてしまいます。

逆に言えば、この三首を上手に温めれることができれば、血行がよくなり効率よく全身に温かい血液を巡らせることができます。多くの女性の方がお悩みの冷え性の改善にもつながります。

それでは、それぞれの首をあったかアイテムと共に、詳しく見ていきましょう。

①首

心臓からも近い「首」が冷えると血行が悪くなり、寒さを感じやすくなるだけでなく、肩こり、首こりの原因にもなります。

特に首を通過する動脈は太いため、温めることで効率よく大量の温まった血液を体全体に巡らせることができます。

また、首には寒さを感じる「冷点」が多いため、首を温めることは、寒さを感じにくくする効果もあります。

更に、一番体温の上昇を感じやすい「首」をしっかりと温めることは自律神経を整えることにもつながるそうです。

外出時だけでなく、室内でも首を温めること、1時間に1回は首回しをするなど簡単なストレッチを行いましょう。

|

フリース肩掛け

首肩の冷えを防ぐ

就寝中も着用可能

|

②手首

手袋はするけれど、手首の冷えはあまり気にしていない方も多いかもしれません。

冬は寒さによって血管が収縮するため、血流が少なくなります。

人間の身体は、血液を送る優先順位を決めていて、身体にとって大切な内臓に血を集めようとします。

手の先は身体の末端なので血液が流れにくくなります。

女性がお悩みの「末端冷え性」は、まさしくそれが原因だそうです。手首を温めることで改善が期待されますね。

手首を温める対策としては、手袋とアームウォーマーの両方を着用することが最も有効のようです。

|

遠赤

アームウォーマー

冷えやすい手の甲までカバー

遠赤外線中綿とサーモライトでダブルの保温効果

|

③足首

「第二の心臓」と呼ばれている足。

手と同様につま先が冷たく、足がむくんでいる方も多くいらっしゃるでしょう。

手軽にできる対策として、室内にいるときもふくらはぎから足にかけて温めてくれる、レッグウォーマーを着用するのはいかがでしょうか?

足首には体の冷えに効くツボが集中しているそうです。

代表的なものは、内くるぶしから指4本上に「三陰交」という冷えやむくみ対策に効くツボです。

日常的なストレッチやマッサージ、湯船の中でツボを刺激することで足に血をしっかりと巡らせましょう。

|

靴下サプリ

まるでこたつ

ソックス

とにかくあったかい

「まるでこたつ」のような

履きごこち

明治国際医療大学と

岡本の共同開発商品

|

とはいえ、逆効果になる場合もあります

正しい使い方でお願いいたします

代表的な例は靴下の重ね履きです。

確かに足首をあたためることは重要ですが、靴下を重ね履きしてしまうと、靴下の圧迫で血流が阻害されてしまい、足の冷えが加速することもあります。

高齢になると筋肉量が低下し、血流が悪くなりがちなので、重ね履きは避けたいところです。

また、首をあたためるマフラーも首全体をあたためる巻き方をする必要があるそうです。

様々な巻き方がありますが、「ワンループ巻き」が温め効果が高いようです。半分に折ったマフラーを首にかけ、わっか部分にマフラーの端を通す、一番シンプルな巻き方です。

血管が収縮しやすくならないように、外出する10分前から装着しましょう。

冬は寒くて当たり前。

ですが、身体を冷やしてしまうと免疫力が低下して、風邪を引きやすくなってしまいます。

「師が駆けずり回るほど忙しいから師走」

何かと忙しくなる時期だからこそ、風邪を予防するためにも、北風に立ち向かうためにも、防寒対策を万全にお願い致します。